文/劉沐恩 責任編輯/林天昱

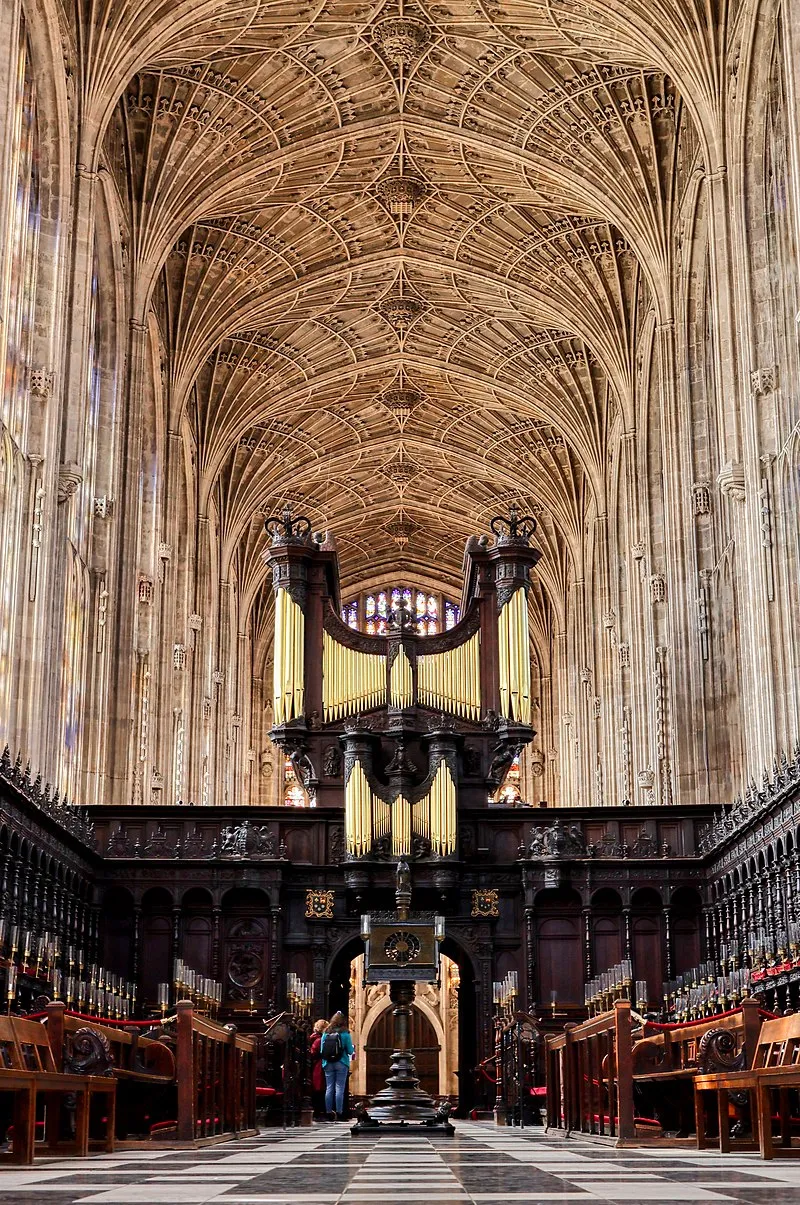

走進劍橋大學國王學院禮拜堂(King's College Chapel),四周的玻璃花窗透著鮮明的色彩,挑高24公尺的天花板上,扇形拱頂交錯延伸,深色橡木製成的巨型屏風將禮拜堂隔出了兩個區域,巨大肅穆的管風琴矗立在教堂的中央,這一切,無不讓踏進的旅客感到一股強烈的敬畏之情。

▲劍橋大學國王學院禮拜堂

兩座令人流連忘返的華麗教堂

今年大四,就讀廣告系的曹育綸至英國萊斯特大學(University of Leicester)交換,逛遍英國大小教堂後,最令她印象深刻的便是劍橋國王學院的教堂。該教堂由亨利六世本人於1446年奠基,歷經將近一個世紀後在1537年完工。

國王學院是劍橋最熱門的旅遊景點之一。除了其壯闊華麗的哥德式建築禮拜堂外,在華人世界更因徐志摩的詩作《再別康橋》而廣為人知,吸引無數遊客前來參觀。為了紀念徐志摩,國王學院還特地建造了一座石碑,上面刻有他的中文詩句。

▲劍橋大學國王學院禮拜堂

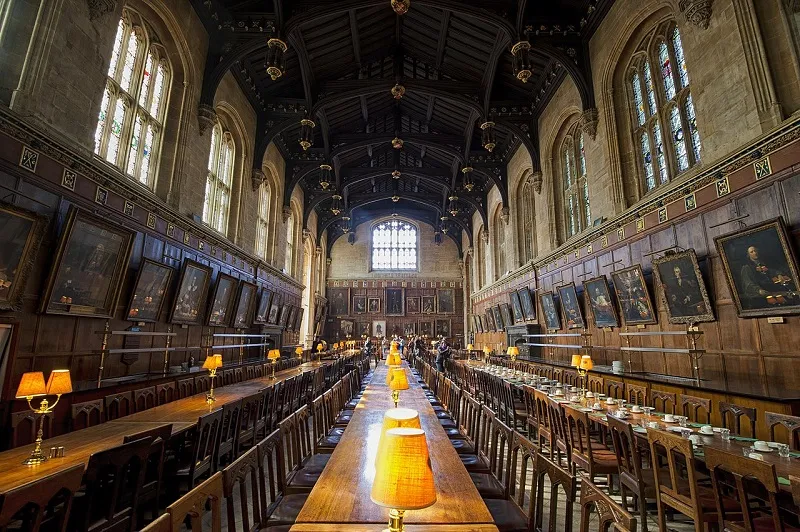

另外一座讓曹育綸流連忘返的大學是牛津大學的基督堂學院(Christ Church),該教堂是電影《哈利波特》的取景地。霍格華茲學生餐廳的靈感正是源自此學院,其中的迴廊和樓梯等也都是電影的拍攝場景。不僅如此,它也是世界上唯一一個同時是宗教場所的學院。

▲牛津大學基督堂學院

「每次進入教堂都會特別輕聲細語,不想影響到其他人。」曹育綸解釋,教堂內令人嘆為觀止的建築、裝飾以及寧靜莊嚴的氛圍,讓她會特別放慢腳步,降低音量,避免影響他人的同時,也讓自己更加融入當地人的日常裡。

英國教堂觀光化、商業化比例高

比較西方教堂與台灣廟宇,會發現兩者在服務內容和商業化程度上存在差異。英國等西方教堂早已將宗教與觀光產業緊密結合,透過收取入場費、提供點燈與販售紀念幣等增值服務提升收入;遊客購買紀念品主要是為了留念旅遊經驗,反映教堂在保留部分宗教屬性的同時,成功將自身行銷為觀光景點。英國更有不少教堂改建成旅館、餐廳等複合式商業空間,如布魯頓(Bruton)的一處教堂便被來自倫敦諾丁丘的廚師凱瑟琳(Catherine Butler,音譯) 和她的建築師丈夫打造為餐飲住宿空間。重視觀光收益,積極從事商業可說是西方教堂的經濟模式。

相較之下,台灣廟宇雖也提供香客大樓等住宿設施,如白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮等,也有廟宇提供免費齋飯供香客食用,但其仍保有濃厚的宗教色彩、禮俗規範與社會救濟的願景。香客入住前須先向廟方請教使用規矩、秉持虔誠心態並配合寺廟作息。對大多數的廟宇而言,住宿與供餐並非商業服務,而是修行的內容、達成宗教社會實踐的手段。廟宇的收費項目主要是透過宗教儀式,如祈福、點光明燈、安太歲等服務,販售廟宇周邊商品的情形也較為有限,向寺廟求取護身符時通常並不直接收費,而是鼓勵香客按自主意願奉獻香油錢。

雖然台灣廟宇保有濃厚的宗教氛圍和傳統,但隨著時代變遷,廟方已開始留意觀光產業帶來的經濟潛力。近年也有許多廟宇推出創新觀光行程體驗;不少古蹟級廟宇更規畫專業導覽,讓遊客細細品味廟宇的歷史文化價值。儘管與西方教堂所走的商業路線不盡相同,但台灣廟宇正逐步吸納當代觀光元素,在香火興旺的同時,也為世人開啟另一種欣賞宗教文化的大門,期盼能讓台灣的宗教文化底蘊閃耀全球。

更多寰政94期精彩內容

政午英食堂NCCU English Diner 午餐時光開啟國際交流機會