文/溫岳陞 責任編輯/廖采潔

台灣與馬來西亞華人生活皆會使用華語,但因兩地文化差異,使得華語使用習慣並不相同。對於甫到台灣就讀的馬來西亞學生,不僅要跨越語言藩籬、適應台灣飲食口味,兩地的教學差異也必須調適。例如:目前就讀政治大學國貿系一年級的李佳穎說話時有意識地避免多語言參雜 ; 來自傳院不分系一年級的陳紫妍則透過學校通識課程精進自身華語能力。

▲圖一:來自馬來西亞的李佳穎。/李佳穎 提供

初來乍到 隱形的語言藩籬

「華語算是我的母語,但是在台灣要寫字時反而覺得很困難。」李佳穎笑著說。對她而言,生活最先碰到的難題就是充滿繁體中文的華文世界。李佳穎表示馬來西亞的華語教學以簡體字為主,因此在書寫繁體字時會產生困難。陳紫妍補充,像是最近在填寫學校行政文件或需要簡述經歷時就會需要用繁體字書寫,這對她而言是困難的,而她也透過學校課程練習繁體字並學習中文語法。

「以前日常對話中很常一句話裡華語、方言、英文相互參雜,但是在台灣大家都是全中文,所以我會盡量讓自己習慣這裡的說話方式。」李佳穎提到臺馬語言使用習慣上的差異。因為馬來西亞從小會同時學習華語、馬來語及英文三種語言,所以對話時人們很自然地會說在一起,卻容易出現台灣人所謂的「晶晶體」,被認為是故意中、英文夾雜使用。因此李佳穎表示自己需要花時間融入台灣的語言文化,避免出現多語交雜的情況。

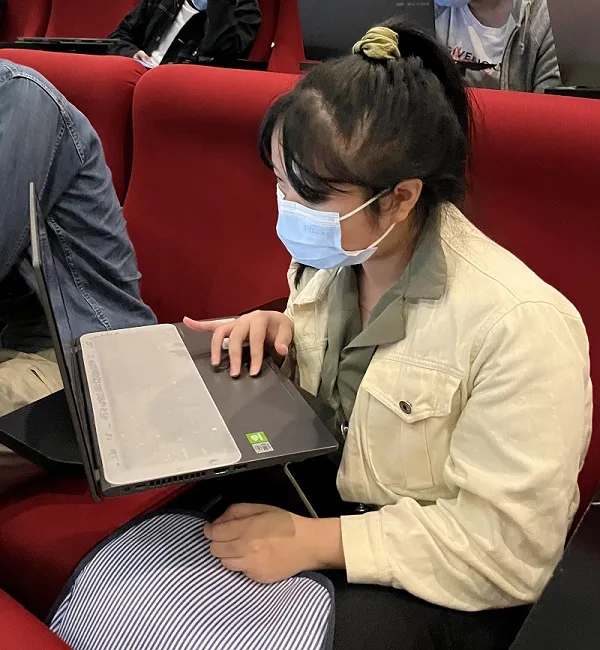

▲圖二:陳紫妍課後複習華語。/溫岳陞 攝

重辣而清淡 台馬料理方式差異

「台灣的麥當勞竟然沒有辣椒醬,我們馬來西亞調味比較重,很多日常主食都會加叄巴醬[1]!」李佳穎分享自己來台灣後發覺食物較清淡,如麥當勞的醬料選擇,馬來西亞除了番茄醬、糖醋醬外,另有提供辣椒醬。她認為學校周邊的南洋料理都有經過在地化的調整,不像馬來西亞那般勁辣,所以自己會額外添加辣椒粉。

陳紫妍則分享叄巴醬料理的特色,因為叄巴醬是由江魚仔[2]製作而成,因此會帶點海鮮的味道及醬料本身的甜味。馬來西亞的主食中常會添加叄巴醬來調味提升口感,例如:roti tisu和nasi lemak。陳紫妍解釋roti tisu像是很薄的蔥油餅,nasi lemak則是椰漿飯,這兩道菜餚一定會搭配叄巴醬。

▲圖三:叄巴醬料理roti tisu。/王芷洺 提供

▲圖四:叄巴醬料理nasi lemak。/攝影師Bonchan提供,來自PEXELS圖庫

中學至大學 台馬教學方式的調適

「馬來西亞正課是到三點,剩下就是課外活動。台灣的大學有點像是台灣高中的延伸,上課時間比較長,馬來西亞的大學一堂課最多兩小時,而且不會有這麼多小考。」

李佳穎說。相較於台灣,馬來西亞更重視學生的課外活動時間,也沒有繁瑣的考試。像是李佳穎中學下課後有很多時間參加童軍活動,而台灣則需要上到五點,且台灣的大學仍有許多考試,與馬來西亞的教育方式很不同,因此對她而言現在仍是過渡期。

在台灣與馬來西亞所屬的華人社會中,有著相似的語言背景,卻也各自展現多元風貌。對於來台就讀的大馬學生而言,語言習慣、飲食差異與教育方式是他們最先碰到的文化衝擊,卻也是最深刻且難忘的生活體驗。

▲圖五:馬來西亞中學童軍活動。/李佳穎 提供