文/陳書安 責任編輯/廖采潔

來自法國巴黎政治學院,主修國際關係與外交,並專攻於亞太地區國際關係,吉汗(Jihan)目前在政大華語中心學中文。除了法國籍身分外,吉汗同時也來自新疆北方的哈薩克族 (Qazaq)。即使因為戰亂、搬遷或政治等因素,他從未有機會回到故鄉,但從小的吉汗便時常從父輩的家人了解到許多關於哈薩克族的故事,耳濡目染之下也使他對於哈薩克以及亞洲文化產生濃厚興趣。此外,他也不畏先天視覺上的困難,在多個語言上持續學習與精進。

▲2020 到 2021 年間,在日本留學的吉汗。/吉汗 提供

來自異域的民族 蘊含哈薩克文化的法國家庭

「我在法國長大,在法國學校上課,但我的家庭教育是以哈薩克文化為基礎。雖然如此,我卻不太會說哈薩克語,因為我的父親告訴我,他現在還不會教我哈薩克語或土耳其文,我得先學好法文、將這個語言精通。」吉汗說,他出生於一個哈薩克與法國文化交織而成的家庭,吉汗父親來自新疆哈薩克族,母親則來自法國。

在吉汗還未出生前,他的爺爺曾與族人住在新疆,但後來由於當地戰亂不斷,以及中共的政治迫害,爺爺於是往南遷,經過印度、伊朗,最後決定待在土耳其,並在當地生下吉汗父親。然而隨著吉汗父親年紀增長,土耳其卻面臨內戰和貧窮的問題。「父親說他當時去上學時,都得隨身帶著一把槍,因為他很怕被左翼的土耳其人殺死。」吉汗父親於是決定前往歐洲開拓視野,試圖尋找另一安定之處。他第一站來到法國,也是在當地認識到吉汗母親,兩人墜入愛河,於是有了吉汗。

從游牧到定居 哈薩克族國家認同的萌芽與困境

「隨著羊群移動,我們沿著蒙古、俄羅斯、中國走,不會在意邊境。」吉汗分享哈薩克族的傳統生活方式。無論住氈房、餵養羊群、吃羊排或喝牛奶,皆為傳統游牧生活的一環,也是吉汗從青少年時便耳熟能詳的故事。

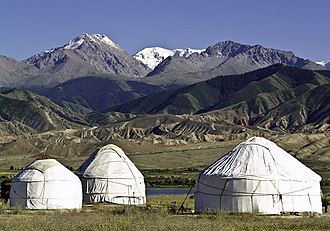

▲氈房是中國哈薩克族傳統民居方式

方便隨時攜帶和拆卸。/取自維基百科

哈薩克族主要分布於新疆、蒙古和哈薩克斯坦一帶。「你知道成吉思汗嗎?他其中一個兒子曾率領族人抵達蒙古西部。當地本來大多是欽察人(Kıpchak Turks),與蒙古人融合後,逐漸就形成哈薩克族了。」根據吉汗的說法,哈薩克族是蒙古人與欽察人融合的後裔。因此語言上,哈薩克語本身與蒙古語、土耳其文有同樣淵源,皆源自於泛歐亞語系(Transeurasian languages)。

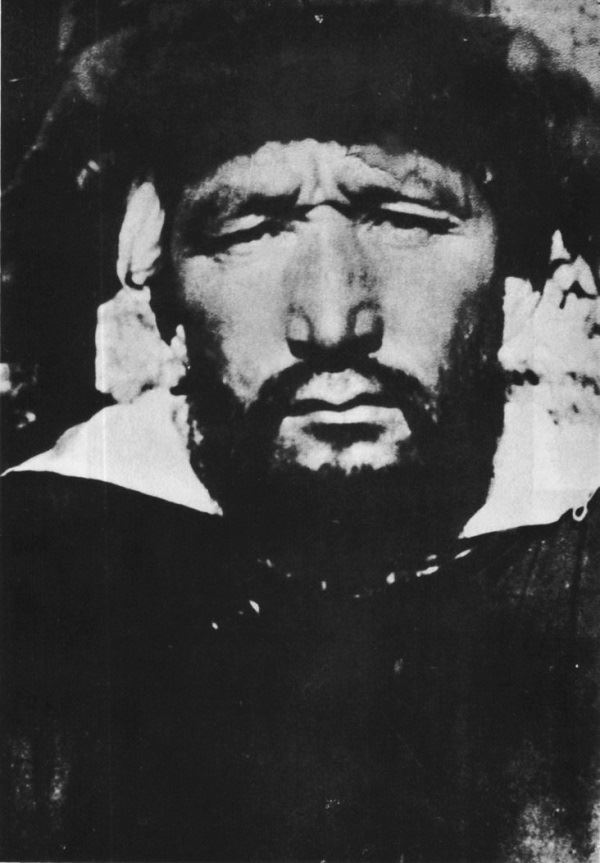

吉汗爺爺當時所在的部落首領是烏斯滿.巴圖爾 (Ospan Batyr)。烏斯滿希望解放新疆北部(即哈薩克族所在位置)並脫離中國,建立「阿爾泰汗國」,一個屬於新疆哈薩克族的國家。起初,他並不願與中國或蘇聯合作,原因是他不滿意中國國民黨的施政,也不希望蘇聯持續透過帝國主義滲透新疆。但隨著戰事愈演激烈,烏斯滿一度計畫與日本同盟,然而不久後日本戰敗,因此計畫告吹。爾後逢國共內戰,烏斯滿認為中共將是另一個更大的威脅,因此轉而妥協與國民黨合作。

▲新疆哈薩克族首領烏斯滿.巴圖爾(Ospan Batyr)/取自維基百科

然而戰爭最後,共產黨勝利,國民黨逃到台灣,大日本帝國也宣告結束,留下在新疆的哈薩克族持續與共產黨對抗。戰後共產黨開始清算異議人士,包含達賴喇嘛和藏族以及在新疆的反叛軍。「我們支持他(烏斯滿),我們也希望獨立建國。」吉汗說明當時中共勝利後對於中國邊疆民族的迫害,以及哈薩克族對於自身的民族認同。

當下的情勢不利於哈薩克族,因為敵人有槍,他們只有弓箭,沒有先進的武器抵抗對方,也對於新式武器感到陌生。「我們當時就像活在中世紀。我奶奶曾告訴我,當他們第一次看到蘇聯的戰機時,他們都叫它『鐵製的鳥』。」吉汗笑著說。

1951 年,共產黨在甘肅省北部抓住烏斯滿,將他帶到首都烏魯木齊,並施以截斷其四肢之刑。吉汗提到,在哈薩克族的習俗中,如果要埋葬一個人,需要有他完整的身軀。然而共產黨僅歸還烏斯滿的身軀,被砍斷的四肢則未歸還。「還有很多哈薩克人也是如此。最後我們還是選擇埋葬他們,但並不完整,真的很糟糕。」吉汗嘆道。

北方有蘇聯、東方有中共,面對戰亂與迫害,此時的哈薩克人開始在思考下一步該怎麼辦。於是有人一路向南,通過西藏,來到印度;有一些人搭乘巴士,經過伊朗,抵達土耳其;也有人搭船,去到台灣。「我有兩位叔叔在這些過程中去世,在他們年紀還很小的時候。」吉汗說雖然許多人都想逃離新疆,然而逃難的過程並未容易順遂,疾病、糧食不足等因素造成許多人死亡。

最終,哈薩克族人四散各地。因為昔日戰爭時的同盟關係,有人選擇去台灣尋求協助。「與此同時,土耳其也伸出援手歡迎我們,因為他們認為我們也是突厥人,擁有相似的文化。我們真的很感謝他們。」吉汗表達對於土耳其的感激之情。由於土耳其及時的援助,吉汗爺爺最終決定前往土耳其,並在當地生下吉汗父親,於是開啟另一段人生和故事的起點。

克服先天困難 徜徉於語言和文化的大海

「年幼時,我其實並不知道這麼多故事。而且我在學習上有障礙,因為我的視力不是很好,所以我需要很努力地去完成課業。我無法清楚地看到黑板上寫的東西,所以只能透過聽力和不斷學習。我想我應該做得還不錯。」吉汗說。

自幼身處於歐洲與哈薩克家庭間,讓吉汗得以在多語環境下學習各樣語言和文化。吉汗本身精通法文和英文,並能流利地透過西班牙文與當地人溝通;大學時開始學習日文和土耳其文,兩種語言能力分別都是可以在當地生存的程度;目前則在台灣學習中文。

▲在日本京都旅遊的吉汗。/吉汗 提供

「我很喜歡日本和土耳其這兩個國家。日本乾淨、有秩序,每個人都很有禮貌,語言本身也很可愛;如果你今天有困難,土耳其人會不吝嗇、很快地過來幫忙。我想這是為何我很喜歡土耳其人。」吉汗分享他對於日本和土耳其的印象。他曾多次到土耳其旅遊,2020 年也到日本東京外國語大學進行為期一年的交換學生計畫。

此外,吉汗對於各種語系的淵源、基本字母等也略有涉獵。「我覺得我很幸運,身為歐洲人,本身可以快速了解英文、法文和西文之間的邏輯;又因為我也聽得懂、了解土耳其文的邏輯,所以在學習泛歐亞語系(包括土耳其文、蒙古文、滿族文、韓語和日文等)時,相對起來就更快上手。」吉汗分析自身在語言學習上的心得。因為日文、土耳其文和哈薩克語文法和語言邏輯相似,因此比起學中文,吉汗認為學日文相對起來簡單許多。

青少年時期,由於對自身所處的文化與族群感到好奇,吉汗也開始閱讀許多與哈薩克族相關的書籍,並希望從父親身上了解到更多關於哈薩克族的故事與語言。「我一直很想學哈薩克語,也嘗試過向我父親學習,但他真的很不會教語言,我嘗試過很多次,但始終無法理解他的解釋。」吉汗笑道。父親雖然不擅長教語言,仍與吉汗分享許多關於哈薩克族的歷史與文化。

在吉汗與家人聊天過程中,主要透過法文溝通,但同時也使用許多土耳其文或哈薩克語的單字。例如:當要說「茶碗」時,他們使用哈薩克語單字而非法文。另外,在問候語和敬稱上,他們也使用大量的土耳其文或哈薩克語,以表達對他人的尊重和禮貌。

聆聽角落的聲音 投入亞太國際關係研究

「我的家族發生過許多糟糕事。當中共做了那些事後,我們在過程中逐漸喪失文化和語言。我不希望其他國家也遭遇這些事,所以才想讀國際關係。」吉汗解釋研究國際關係的動機。此外,在他的觀察中,倘若泛歐亞語系國家間彼此建立更堅固的夥伴關係,日後將有可觀的發展潛力。

在法國長大,奠基吉汗在語言學習的能力;在家則以哈薩克文化為教育基礎,讓他掌握哈薩克族的語言、文化和歷史脈絡。雙重文化的背景奠定吉汗對於哈薩克以及亞洲文化的基礎,也讓他在語言學習與文化交流上取得優勢,持續朝向亞太地區的國際關係研究。